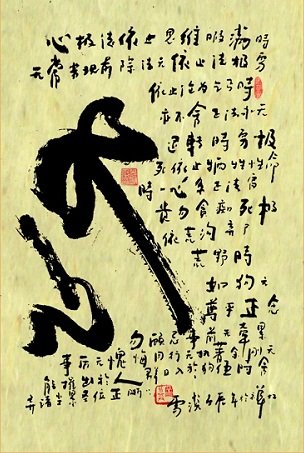

说说咱的“涂鸦小品”

●雪漠

1

一年前,为了给广州市香巴文化研究院筹集办公和研究经费,也想为一些专职文化志愿者提供固定的生活补助,香巴书轩推出了“雪漠墨宝义卖”。一年来,“墨宝”为许多朋友喜欢并收藏,成了“气候”。

这“义卖”,源于一件小事。那时,一些志愿者放弃了打工挣钱,将生命用于公益性的文化传播,生活很是困难。有人既想做事,又不想浪费太多时间,就想找个家政服务,想以每日一两个小时的家政服务,挣一点养命食,剩下的时间,就做公益性文化传播。我听了,很是感动,就想,与其叫他们去“家政”,还不如我来“家政”吧。于是,我每天抽出一两个小时“家政”一下,就有了那些所谓的“墨宝”。目前,它跟我的稿费一起,成了广州市香巴文化研究院的主要经费来源。除了我的稿费外,办公、研究、捐助图书和其他经费开支,多由喜欢“墨宝”——我当然只承认是“墨迹”——的朋友变相提供的。在这里,顺表谢意,并随喜善行。

按东莞文联林岳主席的说法,人们喜欢我那字,是“字”占一分,“人”占九分。他说,大家喜欢的,其实是“人”,爱屋及乌,“字”也就火了。这说法也许有道理。阿宝他妈叫阿宝修成“雪漠”后,他的字才会值钱,显然就是这意思。

不过,需要说明的是,我这人其实并不一定可爱,你要是真的接触了,也可能受不了我的“真”。我喜欢说真话,而这时代,真话往往是别人不爱听的。除了一些真视我为师者外,喜欢我真话者实在太少。而我,不说真话,我还说话做甚?文学上要是不说真话,我就不当作家了;宗教上要是不说真话,我也决不会当那鸟上师。我既不想当托儿,又不想成欺世的道具,当然得说真话。于是,那些无真信仰者,在我说了真话后,往往就会离我远去。当然,有时,他们也会回敬我的真话,造出无数的流言。但在我看来,那流言同样是优美无比。你想,人家花费黄金买不来的生命,对你进行有效传播,你不感恩,才真是愚痴呢。

除了说话“真”外,我还有许多“真”,比如不爱打扮,长发浓须,黑牙赤足,既无“仁波且”之号,也无“活佛”之名,更懒得装扮成“神异”。后来,这也成了我“涂鸦小品”的特点。按某记者说,雪漠不说话时,毫不起眼,说话时,才会光采四射。……呵呵,其实,那四射的光采,也可能是口音造成的假象。

于是,许多慕名而来者,除有真信仰者外,那些想找寻“神怪”者,肯定会失望而归。那雪漠,住寻常房舍,着寻常衣服,貌虽高古但体型过矮,智虽出众但乡音更重,懒得靠衣着包装,不愿弄神通惑众——这一点也酷似“涂鸦”。于是,雪漠就像那池中牛蛙,闻声惊天动地,见面毫不起眼。那些找寻“大成就师雪漠”者,往往会错认定盘星,趁兴而来,扫兴而去。有人见我时,甚至还会当面嘀咕,这不像个大成就者呀。……呵呵,这下说对了,说真的,我还真不知他要找哪种“成就”?

就像善星比丘眼中的佛陀并无功德一样,能亲近雪漠者也未必会生起净信。我的好友不多。在许多地方,我更有不少“逆行菩萨”。老听到一些声名显赫者谈我,或褒或贬,或赞或骂,正是他们的不懈努力,才成就了今天的我。那些骂声,在我听来,跟空行母唱歌一样动听呢。在此,表示谢意。

我有不少“习气”,总爱按自家的标准要求他人,老是“恨铁不成钢”。人说“水至清则无鱼”,因我总能“明察秋毫”,也就“人至察则无徒”了。以前我在凉州时,只有三两个朋友。虽一幅浪迹天涯的孤独模样,心里其实也满足得很。知足者常乐。所以,别人眼中的苦修呀、苦难呀,在我眼中,其实是别样的乐趣和风景。

按陈亦新的说法,雪漠有两个,一个是有缺点的艺术家雪漠,另一个是想成为完美佛陀的雪漠。在三十年前,两个“雪漠”就开始纠斗,忽而“艺术家”占上风,忽而“佛陀”占上风。所以,我总是一段时间写小说,一段时间写《光明大手印》系列,再一段时间可能啥也不干只是禅修。不过,宗教和文学虽在我心中时有交锋,修行倒是贯穿了一生。因为我早就发现,艺术家雪漠和佛陀之间还有距离。这距离,就成了我修行的理由。我闭关二十年,就是想消除那距离。但到了现在,那“艺术家”还是“贼心不死”,“寻常看不见,偶尔露峥嵘”(江青诗)。于是,一些人看了《无死的金刚心》后记,就说雪漠狂傲,其实,那也是我的本来面目。不过,也有人将那狂傲,理解为“佛慢”啥的。对与不对,倒也难说。

其实,陈亦新只说对了一点点,雪漠不只有两个,有好多呢。在复旦大学为我开的研讨会上,我就说过:“雪漠小说的所有人物,都是雪漠自己。”那些坏人,是我打死了的雪漠;那些圣贤,是我向往的雪漠;还有我笔下的那些狼呀、狗呀、沙漠呀、沼泽呀、奶格玛吗、琼波浪觉呀……,哪一个不是雪漠呢?

不同的人眼中,总有不同的雪漠。真正的雪漠,更可能是一面镜子。

所以,要是单纯地说人们爱那墨宝,是爱雪漠的“人”,似乎也不妥当。

因此我认为,那些收藏“墨宝”者,既非爱“字”,也非爱“人”,而是爱某种“光”。那“光”,是智慧和慈悲的和合。那个叫“雪漠”者,只是其载体而已。除了雪漠作品承载的智悲之“光”外,肉体的雪漠只是骨肉等元素的组合,活着会衰老,死了也会腐烂,实在没个啥值得珍惜的。

我想,我那“墨迹”啥的,在人们眼中,也其实是一种载体。相较于寻常书法,它只是多了一点点“光”。

也许,人们爱的,就是那一点点“光”。

2

近些日子,又收到很多网友的短信和邮件,他们说很喜欢我的“墨宝”,但多达上万乃至数万元,他们是工薪阶层,买不起,希望香巴书轩推出一些价位较低的小品,一来满足他们的收藏愿望,二来他们也想趁机为公益文化做些贡献。于是,我就产生了弄些“涂鸦小品”的想法。

需要强调的是,我不是专业书法家,以前我生命的几乎所有时间,都用于修行、写作和读书了,很少有专门时间进行书法训练。所以,我一向认为自己字丑,上不得台面,并一再强调:我那字,既不是“书法”,更不是“墨宝”,只能算“墨迹”。好在那“墨迹”,虽难登大雅之堂,倒皆是真心的流露。当然,也有些买到“墨宝”者看到光呀龙呀之类“神异”,我自己,却只是呵呵一笑。

我写字时,总希望能“去机心,任自然,事本觉,明大道。”那墨迹虽没有完全实现这追求,但也记录着我生命中某个阶段的真实,倒也不能说全无价值。至少,对于雪漠来说,它是另一种生命的轨迹。比如,能将如此丑的字公开义卖,便体现了雪漠的某种特质:不怕出丑,不怕人笑话,更不怕谩骂,脸皮显然比一般人厚——当然你也可以理解为忍辱“成就”了。这世上,要是一定需要挨骂之人,那我第一个报名,当个终身志愿者。呵呵。我不入地狱,谁入地狱?

我这人,易生快乐,读书快乐,写作快乐,修行更快乐,后来,将真心诉诸毛笔之后,胡乱涂字,也成了我的快乐。

要知道,举了那毛笔,胡乱涂鸦,俯仰自得,湛然若镜,却游心明空,真的是快乐啊。初为好玩——跟小孩一样,我也喜欢玩一些生疏的、不容易玩转的东西——不想后来,涂鸦也成了跟我读书一样的习气。我想犒劳自己时,就会关了手机,拒绝世界,乱涂一气。家人不堪其扰——因为我总是大呼小叫,乐在其中,一次次被自己的涂鸦激出错觉,以为涂出了“天成杰作”,其实也许是大丑之极。那时节,我安住真心,忘了手指,忘了笔墨,忘了规矩,忘了美丑,也不管字形,不管别人,不管世界,只喜欢那份乐,乐而无忧,乐在其中,乐不思它。那时节,咱连作家也懒得当了。所以,时不时的,我就带着一脸一手的黑墨,举了那得意“杰作”,在楼间窜上窜下,想叫家人喝采,却总是招来训斥——因为我总是会打搅当作家的儿子和想修成佛陀的老婆。儿子吼:“人家写得正好!”老婆喊:“你不看我正念经哩!”我只好怯怯地举了大作,忍下满腹的期待,想等吃饭的空闲里再炫耀不迟。但大多时候是,待得有了炫耀时机,我才发现,自己的杰作,竟然是丑成了别样的风光,就像《光明大手印:实修心髓》里写的那样,那个金光闪闪的金刚持,忽然褪了金光,变成了一个奇形怪状的老鬼。“真相”大白之后,我倒也不沮丧,因为儿子总是会说:“你的字有雪漠的味道”。初听这话受用,但再想“雪漠味道”,莫非是“丑”?当然也不好意思再沾沾自喜。

于是,就想,涂就涂吧。胡里乱里瞎涂一气,总是忘了吃饭。老婆有时吼声连天,自己却充耳不闻。这种美好感觉,只在写《大漠祭》、《猎原》、《白虎关》、《西夏咒》、《无死的金刚心》时才出现过。那真的是一种享受啊。人生有乐如此,亦复何求?

于是,每到写重要作品时,我就得逃出书房,躲入关房。我曾在凉州的关房待了二十多年,现在定居岭南,又有了新关房。它座落在森林旁边,风景如画,诸物齐备,偏偏没有纸墨。因为那乱涂一气的感觉,实在是太快乐了,要是有文房四宝,我定然会扔下电脑,拣了那纸笔涂鸦,一涂就是一天。可见,雪漠还有习气。咱那涂鸦,跟我的读书一样,已成了我的习气。好在习气只是习气,不是烦恼,有了它快乐,无它时也没有啥不快乐。我也懒得再清除它了,留下一点点习气给自己吧,叫咱当那“雪漠”时,多一点点别样的色彩。不然,咱还算“人”吗?

有时的习气发动时,我也会许愿:等咱写完“这”本书,就关了手机,不见任何人,涂它个一年半载,过过瘾,犒劳一下自己。但总是“这”本一完,“那”本又来了。现在,涂鸦时的那份快乐,早超过写作了。因为时下的写作,老有人追着我,或站在“望儿山”上,翘首盼望,我就成了磨道里的驴子,总在世界需要的轨道里转圈。而那“涂鸦”,除了老婆训几句外,是没人管我的。到后来,随着想拿古玩宝贝换我字的“阿宝”们越来越多,老婆也“开悟”了,也会笑迷迷说,没事,别管别人爱不爱,你喜欢,想咋涂,多涂点,反正也不是买不起纸。

以前,要是我不听她的“教调”,写走样时,她也会唠叨许久。现在,她一唠叨,我也会还她一嗓子:“就算我写坏了,难道它换不来几十刀纸?”这一吼,她就哑了。真是经济基础决定上层建筑啊!

3

我的同学张万儒练过书法,写得一手好字,他也喜欢我写的“大手印”之类,但怪的是,他更喜欢的,是我的“涂鸦小品”。他说,还是你那小品好,自然,天成,你的东西,谁也模仿不了。他还说好些大书法家追求了一辈子,就想追求一种天然、质朴和童趣,但也不一定能如愿,你的字天生就那样。上海书法家续文峰、甘肃书法名家翟万益等人也希望我不要管书法啥的,想咋涂,就咋涂,涂出“雪漠味道”,“以丑为美”。他们的话是度世金针,只一下,就戳破了我头顶的乌云,露出一方天来。

我是个很“笨”的人。有位文学批评家说:“雪漠智可及,愚不可及。他用二十年生命写一家农民,真是前无古人了。”他不知道,这二十年闭关里,我还修行呢。没想到,一位法师听了我二十年闭关经历,竟也说我“愚不可及”,浪费了生命。他说他三个月持“大悲咒”,就有了感觉,问我苦修二十年“得到”了啥?我说啥也没“得到”,只修成了一颗啥也不想“得到”的心。可见,我的“愚”,真的是别人难及的。

我的“笨”也体现在写字上。我很小就喜欢书法,上学时,工作后,都想练出一笔好字来。买了好多贴,也临过,但不喜欢,故无乐趣,更无成就。

十九岁参加工作后,钱多用于吃饭买书了,没余钱买纸笔,就弄些红土,找个大砖,搁在炉子上,在大砖上写字,可以反复使用。用完那红土水,在砖上刮下红土,一泡水,就又成“墨”了。时间花了不少,却一直写不好字。原因是我的天性使然,我做啥时总是有事无心,一做事,就总是忘了那做事的规矩,写字时也是这样。我只是享受涂时的乐,而忘了字的形,更忘了书法的要求。于是,写了几十年字,仍是像娃儿涂鸦,丑出一种“雪漠气”来。没办法,这是天分所限,人力很难挽回。于是有人戏说:“雪漠文盖五凉,字丑八县。”总是怕写字,后来,“成名”之后,我去外地开会时,最怕签名了。某次去甘肃各地采风,到处叫咱签字,我怕毛笔不听话,就弄了一支签名笔,“时刻准备着”。后来,文友们知道此事,还挤眉弄眼,善意地取笑了一番。他们不知道那是“怯”使然,还以为我像乾隆皇帝那样,喜好到处题词呢。

熟悉我创作的朋友都知道,在文学上,我追求“无可替代”。对写字,我也追求“无可替代”。我很不喜欢那些规矩性过强、能被电脑复制、却没有生命气息的字。每次去书店,想选个字贴,一见那些格式化了的“书法”,我总是会摇头。那些流行的字贴,我总是不喜欢,认为有“匠气”,只能看到那些“技法”,看不到字后面的“人”和“心”。所以,凡是电脑能规矩化的那类字,我肯定不喜欢。已经到这时代了,要是我写的字,电脑能写得更好的话,我还练它做甚?

我喜欢上古时的字,没有那么多规矩,字里总有人气。后来,我也喜欢弘一法师的,也临过他的一些贴,因为我不是弘一,当然也临不出名堂。在所有贴中,我倒是对那些古人随手涂写的手记感兴趣。家里虽有各种名贴,但一翻开,总是“机心”扑面,就无法喜欢了。

后来,见我居家的楼道里,老有些娃儿乱涂,多是“丫丫喜欢陈大头”、“王欢欢是个猪”、“男朋友丢了,我想哭”之类,怪的是,我一见它们,就总是觉得有趣。它们给我的冲击,比好些名家书法还强。我相信,那些娃儿写字时,写字本身就是他生命的全部。他们定然是想不到那么多规矩的,更谈不到拿去换钱,或是想驳得世界喝采。我写字时,状态跟那些娃儿相似,总是“督摄六根,净念相继”,无相无我,由心而为——虽也会舞了那“杰作”吼叫陶醉,但那是完成后的事,而且那吼时的陶醉快乐一点也不弱于写时,那陶醉就成了另一种“写”。每次玩墨,我总能玩得天昏地暗,脸上、身上尽是黑迹,还会将墙上、地上弄成泼墨“山水”,“鲁老板”总是会像母亲对待在泥潭里打过滚的娃儿那样,边收拾,边训斥。后来,朋友说“鲁老板”有两个儿子,一个是品学兼优的高中生,一个不写作业的小学一年级学生。不用说,高中生是陈亦新,捣蛋的小学生是雪漠。一次,心印法师看到“鲁老板”训我时,跟那“严母”训斥捣蛋娃儿一样,每次提及,她总会捧腹。至于陈亦新的记忆里,更是随便就会抽出无数让他捧腹的故事。在我挨训的原因里,部分便是我玩纸墨所致。

虽惭愧给家人添了麻烦,却总是死不改悔,一弄纸墨,就忘了身份和年龄。每涂出一张自认为“独特”的,就视若杰作,举了它大呼小叫,大吼:“陈亦新快来!”开始,儿子以为出了啥大事,一脸惊慌,扑上楼来,却见我要他分享“杰作”。后来,要是他正在写作,一听我的吼声,便会喝斥一声。我只好换成他妈的名字再吼。虽屡遭训斥,也不改其乐。要是能听到他们的鼓励,我会高兴得忘了自己姓啥。要是挨了批评,当然也不怒,只捧了那字,乐滋滋陶醉着。我的自我感觉总是很好,虽也知字丑,但又相信别人肯定写不出这等丑字。后来,因总是将客厅弄成猪窝,为了不给“鲁老板”带来麻烦,我就改在书房里乱涂,书房从此成了纸墨坊。许多时候,我也会将盖印签名后的“杰作”,当成废纸用来渗墨。好些“杰作”,就这样没了。来于自然,归于自然,它们也完成了一次轮回。

开初时,总是怕人发现咱那丑字。在网上“亮字”时,多是我苦练“成就”的那些字。像那“大手印”呀,“佛”呀,真的是写了千万遍,功到自然成,才成现在模样,光芒自然四射——尤其那“佛”字,按鲁老板的意思,天上天上,唯雪漠的佛字独尊呢。不想有一天,有朋友来我家,一见我那涂鸦小品,却抢了去。他虽也喜欢那我卖价几万的“墨宝”,但更喜欢我“涂”的“鸦”,说是那“涂鸦”,才有雪漠生命气息,别人想模仿,也仿不了。真是莫名其妙。

4

人说,名不正,则言不顺。我想挂出“涂鸦”前,也想弄个好听些的名字。名不惊人死不休,效法某“天下第一资深美女”的丑老太,想用那“美名”,盖那“丑字”。多位好友绞尽脑汁,终于结出智慧硕果,起名曰:“破相真心涂鸦小品”。

不曾想,陈亦新却反对了,他说:“一说破相,便没破相;一提真心,便非真心”。他说“涂鸦”就“涂鸦”,反正是自个儿玩的,也不跟人比高低。

也倒是的,咱那涂鸦,像娃儿玩泥,是自娱自乐,跟自己玩的,好也罢,坏也罢,跟别人没啥关系。

不过,在习气的驱使下,我还是写了一首打油诗:“雪漠涂鸦日,顽童抟泥时。无争故无惧,烂漫生欢喜。离相不知相,无为而为之。此中有真意,只是见天趣。”

瞧,这便是雪漠独有的文人酸气了。

纵观咱那“涂鸦”,约有“四不可及”:“智可及,愚不可及;巧可及,拙不可及;通达可及,童趣不可及;俊雅可及,丑朴不可及。”也许,它代表了雪漠的某些特征。啥特征?“老报人”曾这样写雪漠,“没想到成人还有那样纯净得像娃儿的”。他说对了一半,“像娃儿”肯定是,但“纯净”倒不一定。比如,真的娃儿,涂那鸦时,是从没想到换钱的,咱还想多卖几幅呢。虽也应该惭愧,但我还想为更多的志愿者提供帮助,还想让研究院多做一些事。虽然我也有不少人们眼中的“资源”,只是我不想“求”人,更不想耗费生命去应酬,就懒得去想那“资源”。再说有好些事,也等不及叫“资源”们转变观念了,再等下去,有些文化就没了。我只想在肉体消失之前,尽快做完该做的事。

虽然咱那研究院也是国家批准成立的组织,也有合法票据,也有向社会募捐的资格,但我总是将募捐的可能性留到了将来。目前,研究院开出的合法票据中,捐者大多是“雪漠”。因为我能自主的,只能是我自己。我只想自己做些实实在在的事,有多少力,做多少事。要是看到我做的事,有人愿意做了,那很好,我们一起来做。要是没人愿意,也不要紧,咱自己做,能做多少,就算多少,也许这便是佛教所说的“随缘”吧。

再说了,我的做事,也跟我的涂鸦一样,也只是为了享受那份快乐。“功德”呀,“贡献”啥的,是懒得去想的。

最后,咱再对“涂鸦”进行“理论美容”,以驳君一笑:

去机心,得天趣;

有静气,无规矩,

轻雅美,重丑朴;

任自然,效童稚;

推敲无笔墨,

恍然有天机。

无愁河边赤子笑,

熏风月下闻蛐蛐。

——完稿于2012年六一儿童节,为庆咱自己节日,故写此文。

雪漠墨宝义卖专栏:http://www.xuemo.cn/show.asp?id=4568