内容提要:未来是不确定的,然而这里所指出的道路却是明确的。这条道路即是心灵的重新定向。

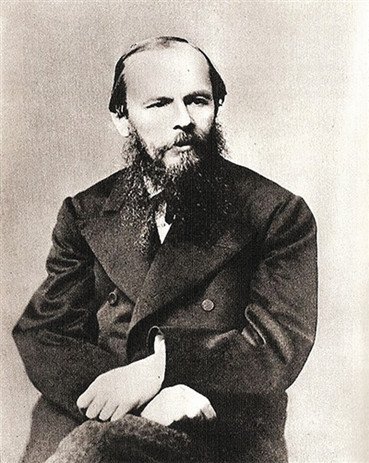

关于陀思妥耶夫斯基的《白痴》的断想

文\黑塞

人们常常拿陀思妥耶夫斯基笔下的“白痴”阿·梅什金公爵与耶稣相比较。这当然可以。人们也可以拿任何人与耶稣作比较,耶稣因敏悟到一种神秘的真理,他不再把思想与生活相分离,他因此而超群拔俗,孤身一人,成为众人的对手。在我看来,梅什金与耶稣之间的相似之处并不十分明显,在梅什金身上,我发现只有一个特征。当然是一个重要的特征很像耶稣,即“胆怯的贞洁”。对性和生殖的隐匿的恐惧是“历史上的”福音书的耶稣不可缺少的特征,显然,这个特征也属于他的人间使者,甚至像勒南笔下这样一个肤浅的耶稣形象也不缺少这一特征。

尽管我不很赞同将梅什金与基督作无尽的比较,但我还是看到我无意识地把这两个形象联系到一起了。这种联系我只是到后来才发现,突然发现,我对他的最初看法是浮泛的。每当我思考白痴时,我看到,在印象最初闪现的瞬间,他总是处在一个特殊的,无身无关紧要的暗景中。在我看来,基督也是同样的情况。每当某种联想使我获得“耶稣”的形象,或者耶稣这个词语鸣响于我的耳畔,映入我的眼帘时,我在最初的一瞬所看见的绝不是十字架上的耶稣,或者是沙漠中的耶稣,或者是显示奇遇的耶稣,或者是复活的耶稣,而是看见了一个在西客马尼花园饮下最后一杯孤独之酒的耶稣,此刻,死亡和更高的新生的痛苦撕裂着他的灵魂,他以临终前那种动人心弦的、孩子般祈盼慰藉的神态环视着他的门徒,试图在绝望的孤独中寻得一丝温暖和人间亲情,一点美丽而稍纵即逝的幻觉,然而他的门徒都在睡觉!诚实的彼得、漂亮的约翰,所有这些善良的人,他们大家都躺在那里睡觉。耶稣对待他们总是和蔼可亲,循循善诱,他把自己的思想及其各个部分传授给他们,以为他们能理解他的语言,以为他的思想实际上能够传达给这些门徒,并且在他们那里唤起共鸣,找到理解、一致与赞同。然而现在,就在痛苦无法忍受的时刻,他转身寻望这些志同道合者,这些唯一追随他的门徒,他是如此地坦然,如此地充满人性,如此地忍受着痛苦。此刻,他比以往任何时候都更接近他们,他可以从他们每一句最笨拙的言语中,从他们略显友善的神情上寻得某种安慰和鼓励。然而,他们却没有来,他们在睡觉,在打鼾。这一可怕的时刻从童年时代就深印在我的脑海里,尽管我不知道是通过何种途径,诚如上所说,每当我想到耶稣时,对这一时刻的记忆总会即刻浮现出来,历历在目。

梅什金的情形与此相似。当我想到他这个“白痴”时,在我脑子里首先闪现出来的同样是一个似乎不太重要的时刻,而且是一个难以置信的,完全离群索居的时刻,一个悲伤的孤寂的时刻。我所说的场面就是在巴甫洛夫斯克的列别杰夫家的那个晚上,几天前突发癫痫病而刚刚复元的公爵正在接受叶潘全家的拜访。这时,一群年轻的革命者和虚无主义者不由分说地闯进了这个轻松而优雅的(固然也隐伏着某种紧张和沉闷的)氛围,能说会道的伊波利特带来了所谓的“帕甫里谢夫的儿子”、“拳击手”及其他一伙人。这个场面令人不快和反感,读到这一段时颇让人愤懑和生厌,这帮愚蠢而又迷惘的青年人盛气凌人,惹是生非,充满了无以复加的恶意。他们说出的每一句话都叫人伤心,这一方面刺痛了梅什金,但另一方面也使那些出言不逊者的残酷性暴露无疑。我所说的就是这段在小说中虽不甚重要,但却是奇特而给人留下不可磨灭的印象的章节。一方是名流雅士、富人、有权有势的人和抱残守缺的人,另一方则是愤怒的年轻人,他们一味地反抗和仇恨传统,铁面无私、义不容情、粗野放诞、愚蠢地唯抽象的理智主义是尊,梅什金公爵就突兀地居于二者之间,他受到了来自两方面的指责和极端地敌视。这种状况如何结束呢?结果就是这样的:梅什金的行为举止虽有瑕疵,却完全不违逆其善良、温敦、质朴的天性,对不堪忍受的事物他莞尔一笑,对厚颜放肆之举他宽以待之,他自愿承受每一方的罪责,这罪责绝不是这一方或那一方的,绝不是反对老派的新派的,或者相反,而是双方的,双方的!他因此而受尽嘲笑,落得一败涂地。所有人都避他远去,而他也无意地伤害了所有的人。一时间,社会、年龄、思想之间的极端对立都消失殆尽,所有的人都携起手来,结成一条战线,愤然背弃了他们中这个卓尔不群的人!

在他们的世界中,白痴宾这种“不可能性”建立在什么基础之上?为什么没有人理解他?可是为什么几乎所有的人又都以某种方式去喜爱他,赞赏其温文敦厚的禀性,甚至视之为楷模呢?是什么把这种身具魔力的人与其他常人分离开的呢?他们为什么有理由拒绝他呢?他们为什么必须这样行事,而又不容置疑呢?他为什么必须经历同耶稣一样的情形,在最后不仅是为世人所背弃,而且也为他的门徒所背弃?

这是因为白痴以不同于他人的方式思维着。这并非是说他的思维比别人缺乏逻辑,而更多地耽于天真的幻想,他的思维就是我所称的“魔化”思维。这个温文尔雅的白痴否认他人的全部生活、全部思想、全部感觉、全部世界与现实。在他看来,现实全然不同于他们的现实。他们的现实对于他则完全是虚幻的。在这方面,他是他们的敌人,因为他看到的和要求的是一个崭新的现实。

他与他们之间的区别,并不在于后者看重权力、金钱、家庭、国家以及诸如此类的价值,而他则不;也不在于他吐露出精神,而他们则沉溺于物质,或者其他诸如此类的什么,完全不是这样。即使对于白痴来说,物质是存在的。尽管他不十分看重物,但他却完全承认物的意义。他的主张,他的理想并不是印度的禁欲苦行,超脱表面的现实世界,以达到作为唯一现实的自我陶醉的精神。

诚然,关于自然与精神的各自的力量,关于它们之间相互作用的必然性,梅什金可能会与其他人靡无相同,只是对于其他人来说,精神与自然的同在性和平等性是一个理智的定律,而对于他来说,乃是生命和现实!这里所谈的并不十分清楚,让我们换个角度来表述吧。

梅什金与其他人的不同之处在于,他既是一个“白痴”和“癫痫患者”,但他同时又是一个极为颖悟的人,他比其他人更切近和深谙无意识的世界,在他看来,体验的最高境界乃是瞬间的妙悟与凝视(他本人曾有过几次这样的体验),是在刹那敞亮中与大化冥合、浑然一体,从而领悟和肯定世界上存在的一切的魔化之力,梅什金的本质即在于此。他具有魔化的力量,但他不仅从典籍中去研究、赞叹和汲纳神秘的智慧,而且实际地体验了神秘的智慧(尽管只是在罕有的瞬间);他不仅生发过许多奇思妙想,而且还不只一次地达到魔幻的临界点。在此时此刻,一切都得以肯定,无论是最古怪的念头,还是与之相反的念头都成为真实的。

这就是梅什金这个人身上所具有的某种可怕的东西,准确地说,是他人在他身上所感受到的可怕的东西。他不是完全孤独的,并非整个世界都与他作对。那些疑心重重、惴惴不安的人有时也会设身处地地去理解他,如罗果静、娜斯塔西娅。他为罪犯和患歇斯底里症的人所理解,梅什金,这个纯洁无邪的人,这个柔顺的孩子!但在上帝身边,这个孩子并不像看上去那么柔顺。他的纯洁无邪不是和善的纯洁无邪,显然,在他面前,人们感到了恐惧。

我想说,白痴有时接近了这样的边界,在那里,每一思想的对立面也同样被看作是真实的。这就是说,他感觉到了,如果不以某一极为出发点,就不可能存在所谓真实的和正确的思想、法则、特征和结构,任何一极都有另一极与之相对。只有设立了某一极,假定了某一位置,世界才得以观照和安排,这是任何结构、任何文化、任何社会和道德的基础。一个人即使在一瞬间把精神与自然,善与恶看作是相混淆的东西,那么他就是秩序的最可怕的敌人。因为在那里秩序的对立面开始了,即混沌开始了。

一种返回无意识,返回混沌的思想破坏了人类的秩序。在交谈中,人们会说“白痴”的尽是真理,此次就没有别的东西了,这太可怜了!确实如此。一切都是甄实的,一切都相对而言。为了安排世界,达到目的,为了使法则、社会、组织、文化、道德成为可能,除了肯定之外,亦要有否定,必须把世界划分为对立两极和善与恶。无论否定和命令的第一设定是否是一种完全任意的设定,只要它成为法则,只要产生结果,只要它成为观照和秩序化的基础,它就是神圣的。

人类文化意义上的最高的现实就是世界之被划分为光明与黑暗、善于恶、自然与命令。至于梅什金的最高现实乃是对一切定理之相反相成、对对立两极之平等存在的神秘体验。归根结底,《白痴》主张一种无意识的母权,从而扬弃文明。不过,白痴并没有打碎法则的石板,他只不过是把它翻转过来,指出在石板的背面还写着相反的东西。

白痴,这个仇恨秩序的人,这个可怕的破坏者,他并不是作为罪犯而出现的。他是一个可爱的、矜持的人,天真而优雅、真诚坦荡而慷慨大度。这就是这部令人可怕的小说的奥秘。陀思妥耶夫斯基以发自内心的深切感受把他小说里的这个人物描写为病态的,描写为癫痫病人。在陀思妥耶夫斯基笔下,病人、怀疑者和精神抑郁者的身上都凝聚着新颖的、可怕的和某种不确定的未来的东西,并显示出混沌的预兆,如罗果静、娜斯塔西娅,以及后来的卡拉马佐夫四兄弟等。他们均被描绘为具有畸形癖性的放诞之人,而就是这些人却使我们对其放诞和精神病症也怀有亚洲人对于精神病人所有的那种神圣的尊重。

引人注目而又不寻常,重要而又不幸福,并不是在五六十年代的俄国有一个天才的癫痫病人有这样一些幻想,并虚构出这样一些人物。重要的是,三十年以来,欧洲的年轻人愈来愈把这些作品看作是有其重要性和预言性的。奇特的是,陀思妥耶夫斯基笔下的罪犯、歇斯底里症患者和白痴与其他脍炙人口的小说中的罪犯和白痴形象有迥然不同的面貌,我们非常理解并异常喜爱他描写的人物,我们在自身发现了与这些人物相同或相似的东西。

这一切在陀思妥耶夫斯基的作品中并不是偶然的,甚或是外在的和纯文学性的。在陀氏那里,某些特征诚然是令人惊讶的,如就现在至高完善地对无意识的人心理分析而言,他是开风气之先后。但是,我们并不把他的作品看作是某些深知卓见和娴熟技巧的表达,也不把它看作是对我们在根本上所熟悉和习惯的世界的艺术描写。相反,我们认为他的作品是预言性的,即是对近些年我们所目睹的欧洲在外表上所遭受的败落和混乱的预见性的反映。诗人笔下的人物的世界似乎并不是一种理想意义上的未来图像,没有人会有这样的感觉。是的,在梅什金及其他人物身上我们感觉到的不是“你应当如何”的典范性,而只是这样一种必然性,即:“我们必须经受一切,这就是我们的命运!”

未来是不确定的,然而这里所指出的道路却是明确的。这条道路即是心灵的重新定向。它越过梅什金,而要求“神秘的”思维,要求承受混乱。返回无序,回到无意识和无形的状态,回到动物,甚至远远超越动物,而返回原始。这并不是要滞留在那里,即并不是要成为动物,成为混沌,而是为了重新确定我们的方向,在我们存在的根源处找到被遗忘的本能和发现发展的可能性,从而使我们能够以新的方式去创造,评价和占有世界。没有什么纳领会教我们去找到这条道路,革命也不能为我们打开通向这条道路的大门。每个人都是孤独的,他走他自己的路。我们当中的每个人在其生命的每一时刻都必须站在梅什金的边界上,在那里有可能消失旧的真理,出现新的真理。我们当中的每一个人在生命的每一瞬间都必须在自身体验一下梅什金在其预言中所体验到的东西,体验一下陀思妥耶夫斯基本人在临处决前的几分钟所体验到的东西(在这几分钟里他的眼睛里闪烁着预言的光芒)。(1919)

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn